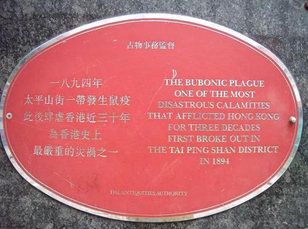

时间来到了19世纪末,目空一切的死神裹挟着之前疫情的余威,来到了遥远的东方,磨刀霍霍,在香港掀起了一场腥风血雨,但也就是在此次疫情之中,它的真面目终于被揭露于世人面前。

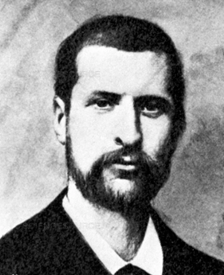

1894年,耶尔森已经成长为一位年轻的细菌学家,他踏上客船,在中国南方初夏特有的闷热天气中,抵达了风雨飘摇之中的香港。在一个临时搭建的实验室中工作了七天之后,他从患者样本及死鼠器官中分离到了同一种细菌,为了纪念他的偶像——微生物学奠基人巴斯德,他将该细菌命名为「鼠疫巴斯德菌」(Pasteurella pestis)。接下来他马不停蹄地对死神还以颜色:在越南芽庄(Nha Trang, Vietnam)建立了一个实验室,在那里他开发了一种抗鼠疫血清,能够奇迹般地将死亡率从90%降低到约7%[4]。后人为了纪念耶尔森的成就,在1970年,该菌被改名为「鼠疫耶尔森菌」(Yersinia pestis)并沿用至今。

亚历山大·耶尔森(Alexandre Yersin)

「天启四骑士」

Yersinia pestis中「pestis」一词引申为「plague」(传染性疾病,瘟疫)。中世纪的欧洲,是宗教神学统治下的欧洲,《新约·圣经》一书相当于基督教的法典,在其终章《启示录》(Apocalypse)中记载了神祇派遣「天启四骑士」(The Four Horsemen of the Apocalypse)来到人间代行“最终审判”(Last Judgment),将罪人投入万劫不复的熊熊烈焰。

天启四骑士各有姓名:死亡(Death)、饥荒(Famine)、战争(War)和瘟疫(Plague)。时至今日,在英语中「plague」一词除了有“瘟疫”之意外,也可以单指“鼠疫”;将其与世界末日联系在一起,可见当时的人们对这一疾病的极度恐惧。

虽然耶尔森证明了是由一种肉眼看不到的细菌引发了黑死病,但当时他的主要精力更多地放在了对病原体的研究及对黑死病的治疗之上,即使猜测到了该细菌与老鼠的关系非同一般,却因为分身乏术而没有深入地研究下去。而对死神来说,可谓是屋漏偏逢连夜雨:就在耶尔森揪出其真身四年之后,他的同行兼同事,法国细菌学家保罗·路易斯·西蒙德(Paul Louis Simond)在印度首次证明鼠及鼠蚤乃是导致疫情传播的罪魁祸首[5]。至此,有关黑死病流行病学的关键拼图得以完成,人类开始逐渐认清对手的全貌。

保罗·路易斯·西蒙德(Paul Louis Simond)

西蒙德和耶尔森均曾就职于法国巴斯德研究所(Pasteur Institute),西蒙德前往印度正是为了接替耶尔森进行实地考察工作。西蒙德注意到大多数早期患者身上会起一些水泡,受其导师影响,一开始他认为是某种昆虫导致了病原体的传播,起初以为是蟑螂,后来才把怀疑的对象转向老鼠身上的跳蚤(flea)。为了证实这一观点,他不惜赤手空拳地在浸满了肥皂水的浴缸中试图从病死的老鼠身上分离跳蚤,这一看上去稍显鲁莽的行为让他得到了宝贵的回报:在显微镜下发现了跳蚤体内充满着大量鼠疫耶尔森菌。1910年年末,中国东北地区鼠疫疫情暴发。当时的情形异常危急:鼠疫由沙俄西伯利亚传入,灾祸首发于哈尔滨市傅家甸(今道外区),很快延及东北全境,疫情严重,蔓延迅速,市内每天平均死亡五十余人,最多一天死亡近两百人。当时,日俄两国在东北地区均有租界,对这块物产丰富的土地早已垂涎三尺,各怀鬼胎地以“支援防疫”为名,暗中却做着试图扩大势力的勾当。所以,此时的疫情已经不是单纯的医学问题,还掺杂了浓厚的政治因素,能不能尽快地控制疫情,防止帝国主义借机进一步扩张,成为了当时清政府的重中之重。在此危难之际,马来西亚华侨伍连德博士受清政府委托全权处置东北疫情,他克服重重阻力,成功地在数月之内将其扑灭。当时的观点认为鼠疫是由老鼠及跳蚤进行传播的,这就带来了一个谜团:疫情爆发时,东北正值寒冬,老鼠和跳蚤显然不可能在零下三十度的环境中如此活跃,可为什么疫情仍然扩散得如此迅速?伍连德敏锐地意识到,这一反常的现象很可能提示鼠疫存在尚不为人知的其它传播途径。经过缜密的观察与实验,他提出了“肺鼠疫”这一概念,认为病原体可经气溶胶传播,并设计了一种“伍氏口罩”用以预防感染。“肺鼠疫”的提出,完善了人类对该疾病的认识,并对日后鼠疫的防控策略产生了深远影响。借由伍连德之手,人类终于拿到了这场千年对决的赛点。

「无双的国士」

伍连德,字星联,祖籍广东台山市,生于马来西亚槟榔屿。剑桥大学医学博士,中国卫生防疫与检疫事业创始人,中国现代医学的先驱者,中华医学会首任会长,华人世界首位诺贝尔奖候选人。

短时间内迅速扑灭了东北地区的鼠疫疫情,为伍连德赢得举世称誉,随后在奉天(今沈阳)组织召开的“万国鼠疫研究会”上,伍连德担任会议主席并向来自世界各地的学者介绍了成功控制东北鼠疫爆发和治理的经验总结,这是近代在中国本土举办的第一次真正意义上的世界级学术会议,这也是自1840年以来,华人第一次走在了世界医学研究的前列。

然而,最后的这一步之遥,由于鼠疫的负隅顽抗,竟走了差不多三十年时间。虽然人类找到了合适的鼠疫防控策略,但受制于当时的科技水平,对于已经被鼠疫缠身的患者来说,仍然无法达到理想的治疗效果。血清的来源、生产、运输等环节尚未标准化,造成质量参差不齐,导致治疗效果在大面积运用中并不尽如人意,仍有约1/3的患者难以幸免。1938年,这一僵持局面终于被打破,百浪多息(Prontosil)作为世界上第一种商品化的合成抗生素被投入到与鼠疫的最后对决之中,随后在1946年及1950年,链霉素及四环素分别在鼠疫那副早已千疮百孔的盔甲上再补上两记绝杀。抗生素的应用,使患者的生存率大大提高,人类在这场为期一千四百年的漫长战役中最终击溃了这一血债累累的头号传染病。今天,鼠疫已经成为一种可控、可防、可治的传染病。我们的前人们,面对着当初那个几乎绝望的局面,却依然有勇气与意志去坚守,维系着那看似游丝般的希望,将生命的意义托付给了那些活着的后来者。一代代的前赴后继,一代代的不屈不挠,一代代的求真探索,换来了最后的胜利。 人类之命运,如星河长悬,虽时有云雾遮掩,但终会烟消云散,日月复明。

[1] Bergdolt, K.: Der Schwarze Tod. Die Gro˚e Pest und das Ende des Mittelalters. 4. Aufl. M¸nchen, C. H. Beck, 2000.[2] Mussap CJ. The Plague Doctor of Venice. Intern Med J. 2019;49(5):671-676.[3] Carmichael AG. The last past plague: the uses of memory in Renaissance epidemics. J Hist Med Allied Sci. 1998;53(2):132-160.[4] Alexandre Yersin BW. Etymologia: yersinia. Emerg Infect Dis. 2010 Mar;16(3):496. [5] Simond M, Godley ML, Mouriquand PD. Paul-Louis Simond and his discovery of plague transmission by rat fleas: a centenary. J R Soc Med. 1998;91(2):101-104.

返回顶部

返回顶部