来源:神经内科 孙兰凤 余璐 吴原发布时间:2022-07-29编辑:韦娜校对:何梦莹审核:蓝飞燕点击: 次

不分时间,不分场合,癫痫发作总是“不请自来”,这让青壮年男子小新(化名)困恼了十多年之久。小新能否顺利找到导致癫痫发作的“幕后真凶”?广西医科大学第一附属医院癫痫中心团队即将开启一场艰难之战。

十多年前,小新开始罹患癫痫(俗称“羊癫疯”)。多年来,他辗转区内多家医院求治,长期服用多种药物治疗,但仍未能完全控制发作。突如而来的神志不清和抽搐发作严重影响了他的工作和生活,摆脱疾病的折磨成为他最大的期盼……

数月之前,小新来到我院神经内科癫痫门诊余璐主任医师的诊室求医。经过病史询问和体格检查,并结合长程视频脑电图和头颅影像学结果,余璐确定小新所患的是难治性的局灶性癫痫。

“发作原因与脑内一个局限的致痫病灶有关,正是这个病灶的异常放电引发了一次又一次癫痫发作。”余璐说。

据了解,癫痫是神经系统的常见病,全国有近千万患者,约30%和小新一样属于药物难治性癫痫患者。这些患者的发作病因,多数与脑内局限的致痫病灶所导致的异常电活动有关,其中约1/3患者有望经癫痫外科手术切除或破坏致痫灶而获治愈。而致痫灶的精准定位是癫痫外科手术成功的先决条件和必要条件。

癫痫中心团队立即开展讨论,神经内科、神经外科、儿科(神经系统方向)、神经电生理、放射学科、PET-CT部等多学科部门专家认为,手术切除致痫病灶很有可能让小新彻底摆脱病魔。但如何准确找到致痫病灶,并尽可能精准定位病灶范围,又避免手术损伤脑的重要功能区?这是个不小的挑战。

最终,专家们决定采用目前最先进的神经电生理技术——立体脑电图(SEEG)为小新寻找导致癫痫发作的“幕后真凶”——致痫灶。

立体脑电图是一种全新的侵入性的癫痫电生理分析诊断技术,也是癫痫侵入性治疗技术之一。该技术运用立体定向的方法,通过微创手术将直径为0.8 mm的电极植入脑内特定的位置以记录脑内电生理活动。

相对于常规导联头皮和皮层脑电图的表面推测颅内病变部位,难以准确定位致痫灶位置,立体脑电图则可将电极直接放置至颅内深部靶向部位,进行高导联高分辨率同步视频脑电图监测,全面记录发作的症状和发作期异常脑电起源、扩散,实现电-临床-解剖时空关系的准确解析,从而定位致痫区或致痫网络来指导癫痫外科手术方案。

立体脑电图技术具有高空间-时间分辨率的特点,是致痫灶定位的“金标准”,堪称癫痫治疗界的“福尔摩斯”。

于是,神经内科和神经外科专家综合小新发作的症状、发作期头皮脑电图、薄层多序列头颅MRI和PET-CT等结果,在严格的评估之后为小新设计了精准、个体化、安全的电极植入方案。该方案不仅可对癫痫病灶进行定位,还可评估脑功能区和病灶的关系,同时规避颅内动静脉,最大程度保护大脑功能,指导后续的外科手术,降低手术风险,提高手术成功性。

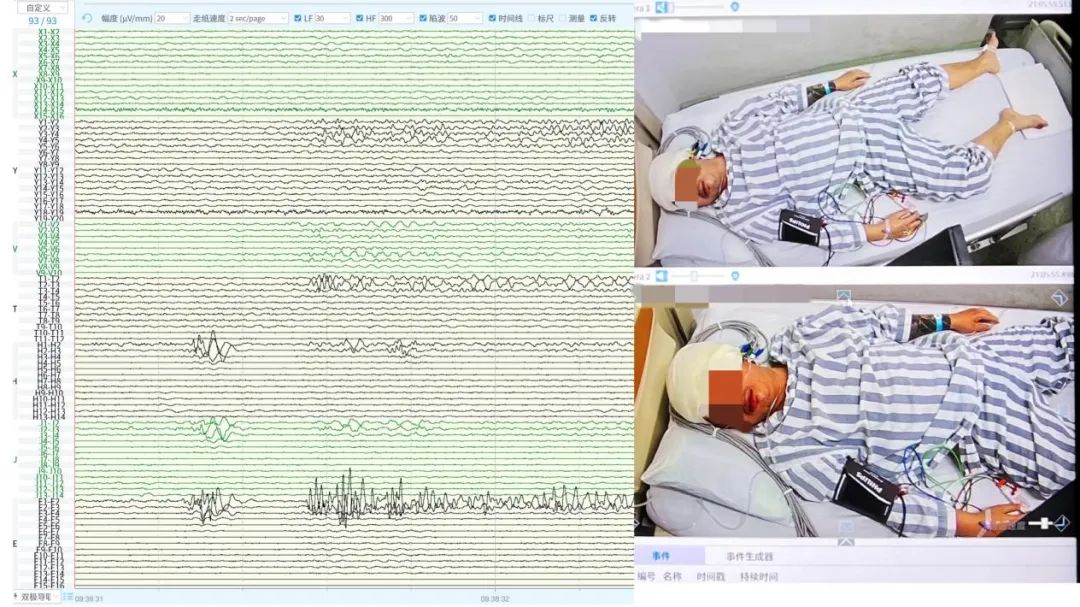

7月8日,神经外科黄光翔副教授在手术机器人的辅助下,在小新的脑内微创植入了12根电极,共180个电极触点,全方位、三维覆盖致痫假设区域。经过神经内科一周的床旁立体脑电图同步视频监测,追踪和捕捉到多次小新的癫痫发作并完整记录下发作相关的异常脑电活动。

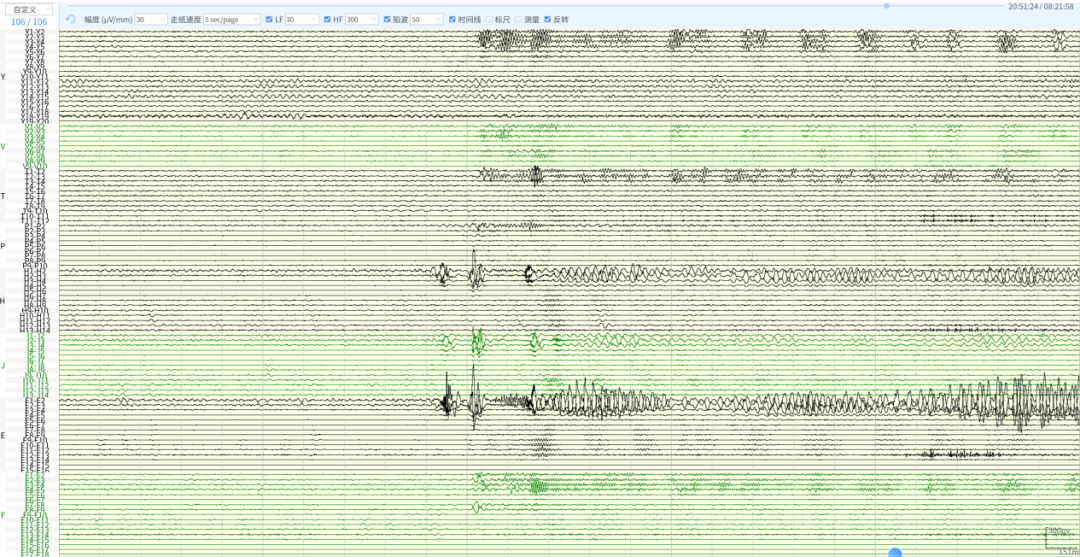

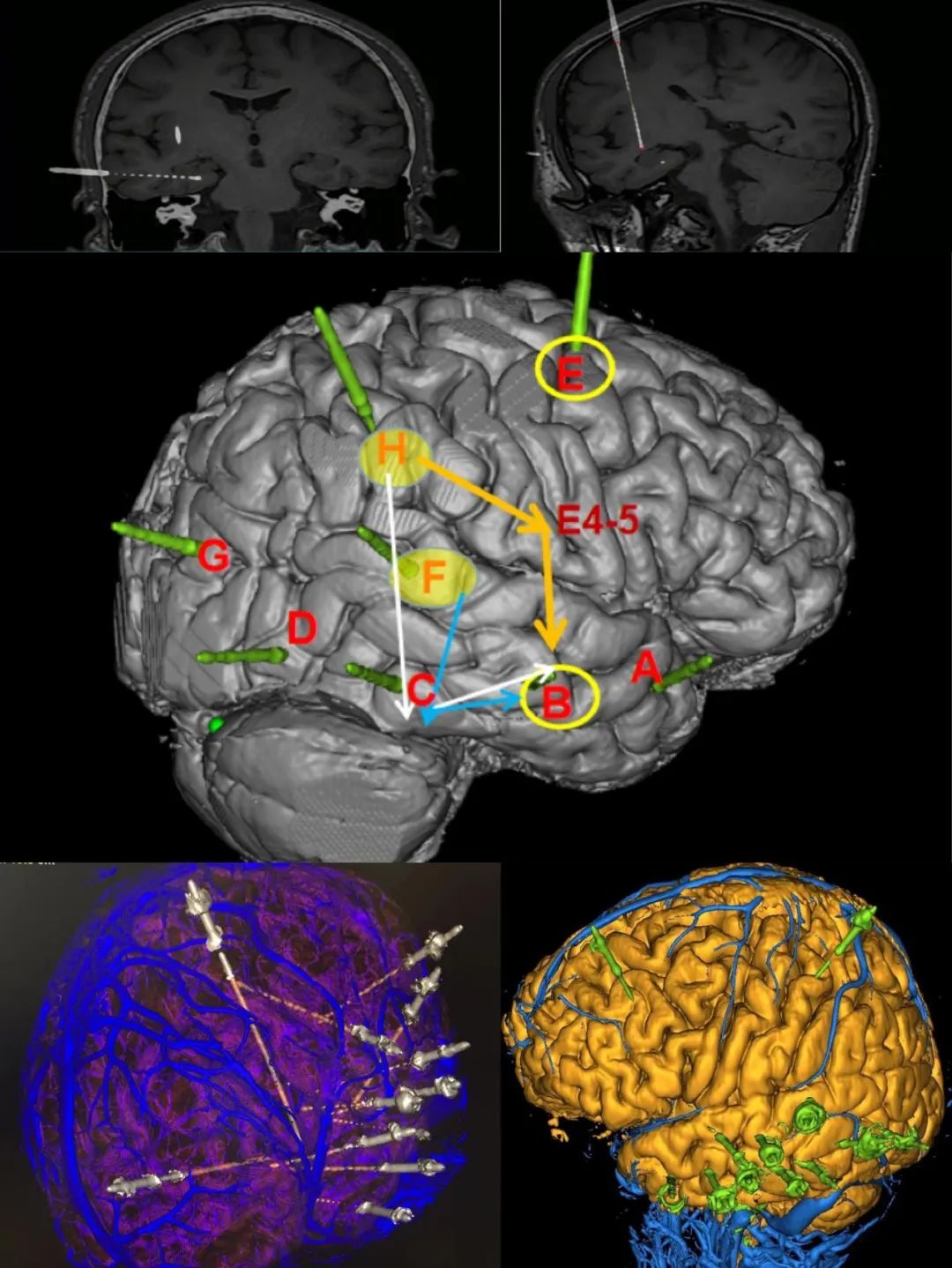

在神经内科吴原教授和郑金瓯教授的带领下,神经内科余璐主任医师和孙兰凤医师运用高导联高分辨率脑电图和高频震荡分析技术对异常脑电活动进行了“抽丝剥茧”,细致分析。随后,他们结合PET-CT部秦朝军教授,放射科李向荣教授、黄福灵副主任技师对电极-MRI和MRI-PET数据融合的结果,对小新发作的解剖-电-临床模式进行了全面的立体脑电图多模态三维分析解读,“幕后真凶”终于浮出水面。

▲进行SEEG监测

▲SEEG捕捉发作和发作期癫痫放电定位致痫灶

▲SEEG的多模态影像融合分析定位致痫灶

立体脑电图显示,小新的致痫灶局限于颅脑某一特定部位,手术切除将有望实现无癫痫发作,这一消息给小新带来了全新的希望。

我院不仅是目前广西区内唯一,也是西部地区为数不多能开展立体脑电图技术的医院。此前,我院癫痫中心已为一名难治性癫痫患者完成广西首例立体脑电图术前评估,成功精准定位致痫灶并进行手术切除,术后患者无癫痫发作。了解到先前成功的立体脑电图评估及手术病例,小新大大增加对癫痫手术的信心。

立体脑电图术前评估技术在广西的成功开展,意味着区内的难治性癫痫患者不出广西就能得到最先进的癫痫诊疗,将给难治性癫痫患者带来福音。

返回顶部

返回顶部