来源:宣传科、麻醉科发布时间:2023-01-16编辑:韦娜校对:何梦莹审核:蓝飞燕点击: 次

“老师!急诊抢救室需要插管!”深夜11时许,麻醉科赖坚副主任医师接到电话后立即冲出了值班室。1分钟不到,她出现在了患者病床旁;迅速完成准备工作后,30秒不到,她成功置入气管导管。

为了迎战新冠病毒感染重症高峰,广西医科大学第一附属医院麻醉科专门成立20人的气管插管小组,24小时轮番值守,除负责院内各病区的插管任务外,还专门将其中一班次麻醉医生“前移”至急诊科,为急危重症患者赢得最佳抢救时间。

气管插管,简单来说是把一根特制的气管内导管(通过口腔或鼻孔)经声门插入气管内,以保障呼吸道通畅。对急危重症患者来说,往往需要依靠气管插管保住最后一线生机。这时,负责气管插管的麻醉医生成了抢救是否成功的关键一环。

1月1日,元旦,麻醉科正式启动气管插管小组。作为科里比较有经验的二线医生,赖坚去急诊科打头阵。“那天科室排班老总找我,我看形势严峻,也想为抗疫出一份力,就同意了。”赖坚回忆。

麻醉医生深知自己责任重大,救人的时间总是以秒计算,不敢怠慢,能10秒完成插管就绝不会拖到11秒。

“准备简易呼吸器、喉镜、气管导管、吸引器,快!”现场,赖坚与其他医护人员迅速配合准备,她站到床头位置,摆正体位、打开口腔、伸进喉镜、暴露声门、插入导管、放置牙垫……对她来说,这一切几乎是下意识行为,操作快、定位准,整个过程一气呵成。

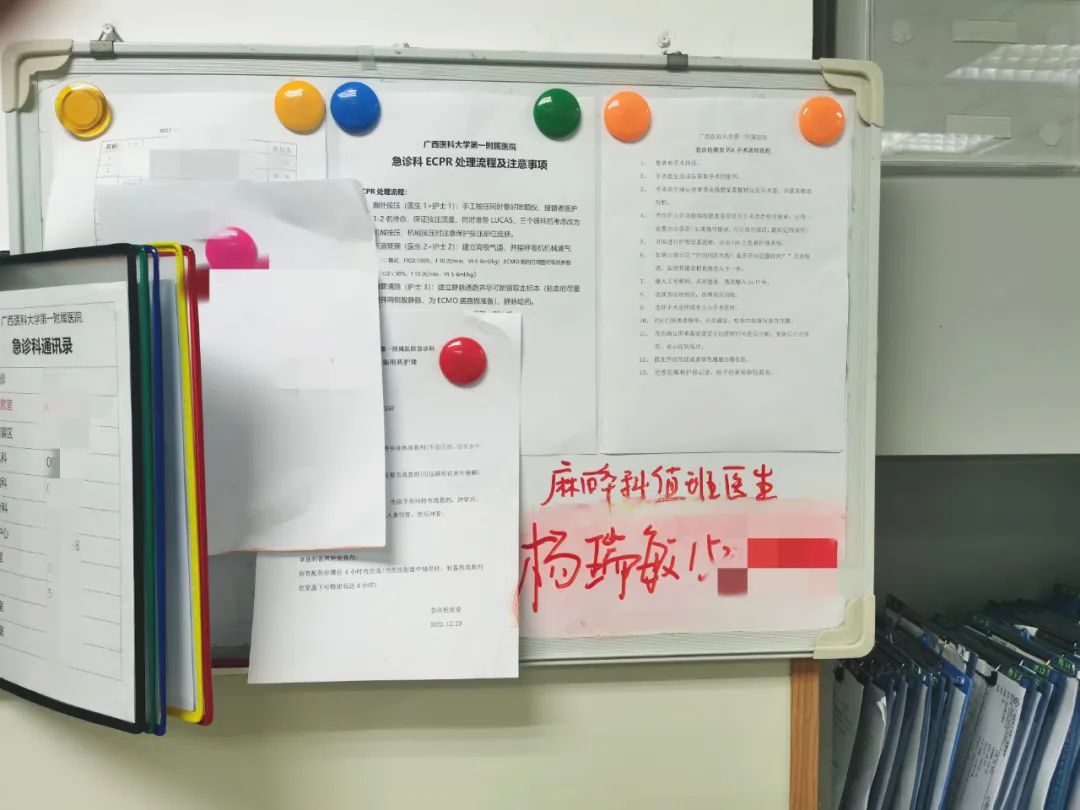

1月6日早上8时,为能够及时抢救,麻醉科杨瑞敏博士在急诊科抢救室的小白板上写下自己的手机号码,便开启了他24小时的值班。杨瑞敏会习惯性地“巡房”,哪个患者较重、有几个患者可能需要插管,他都认认真真记入脑海里。

值班室里,他时不时看看手机,说到:“对于抢救来说,时间真的很重要!我害怕手机响,意味着又是一次惊心动魄的抢救;我也害怕手机不响,怕因故障而错过通知,耽误患者抢救时机——这是我们所有麻醉医生的常态。”

据了解,20位气管插管小组成员实行轮班制,其中急诊班次由1人负责,1次值班24小时,其他院内手术室的麻醉相关工作均照常平稳开展。连日来,麻醉医生每天都要完成7、8例气管插管,最多的一天高达13例,而平日里,少的时候可能几天才有1例。

麻醉科主治医师戴伟忻说:“麻醉医生不再躲在层层防护的手术室中做幕后英雄,而是驻守在了急诊科抢救室的最前线,参与抢救全院的急危重患者,第一时间为呼吸困难的患者建立有效气道。在这场没有硝烟的战斗中,我非常庆幸能参与进来。我们坚信,春天一定会到来。”

返回顶部

返回顶部