来源:本院发布时间:2015-04-15编辑:校对:审核:点击: 次

近日,一则“清华学子张斌36岁过劳猝死”的帖子在朋友圈及网络论坛疯传,引起社会极大关注。南宁台《新闻夜班》《当代生活报》记者相继采访我院急诊科副主任宁宗教授,指导公众认识疲劳、预防猝死,共同关注年轻人身体健康。

《当代生活报》:从疲劳到猝死只需6步 请测测看你在这个过程中吗?

http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20150413/newgx552af3c9-12575422.shtml

http://epaper.gxnews.com.cn/ddshb/html/2015-04/13/content_2562589.htm

广西新闻网-当代生活报记者 梁乾胜 实习生 班瑾 莫钰莹

猝死

措手不及的痛

近日,36岁清华IT男在马桶上猝死,死前称“太累了”,记者调查发现——

90位南宁年轻人 8成感到累

年轻人为什么感到累?养家就业排前列

“搏一搏,单车变摩托。”这是对奋斗拼搏希望改变人生的一种写照,但是也有人因此拼搏过了头,造成过度劳累,付出了生命。近日,一则“清华学子张斌36岁过劳猝死”的帖子在朋友圈及网络论坛疯传,引起社会极大关注。让人心酸的是,死前他曾说“太累了”

其实,这样的猝死并非个案。记者这两天走访了广西医科大学第一附属医院、广西民族医院这两家医院,因过度疲劳猝死的案例在南宁也有。

那么,南宁年轻人感到累不累?到底累在哪?这两天,记者随机调查了90个南宁年轻人,8成人感到累。

劳累

90位市民八成喊累

长期的“累”,最终可能引起极端的后果就是猝死,根据国家统计局对于青年的年龄界定,15岁至34岁均属于青年阶段。我们身边的年轻人到底累不累?请看记者的调查。

4月11日-12日,记者在网络上随机选择了90位年轻人进行了调查,职业有学生、IT白领、医生、快递员等,在“你感到累不累?”的问题中,有8成的年轻人感到“累”。累的主要表现是,养家、找工作、学习等。感到累的人群,主要分布在24岁至40岁,因个体不同而感到不同的累,其中养家及就业(找工作)是第一累,其次是学习上的累。对此,有的心理专家分析认为,现在社会节奏快、工作压力大、竞争激烈的社会环境,让不少年轻人感巨大的生活压力,为此,心理就容易产生消极、焦躁、无安全感的状态。

警惕

猝死就在我们身边

这两天,记者走访了广西医科大学第一附属医院东院、广西民族医院急诊科,得到一组关于猝死的数据。

广西医科大学第一附属医院东院急诊科,2014年接到猝死共计42人,其中男32人,女10人,18-45岁猝死者,占了近3成。

广西民族医院急诊科今年3月份就有5例猝死病人,均是男性,年龄分布在18-40岁,年龄最小的仅有18岁,都是平时没有什么病征,突然间就去世了。医生介绍,4月8日,就接到一位40多岁的猝死病人,家属介绍,平时病人没有什么异常,身体好好的,但是前几天感到头昏脑胀,浑身无力和胸闷。殊不知,送到医院时,已无力回天了。

据统计,中国已超越日本成为“过劳死”第一大国,每年“过劳死”的人数达60万人,而工作节奏极快的IT、互联网领域,更是过度劳累而猝死的重灾区。

广西医科大学第一附属医院急诊科宁宗副主任介绍说,根据临床经验,年轻人猝死的原因有,心肌炎等各种心脏原因、肺栓塞以及造成外伤的意外事故;中年人和老年人则更偏向于“三高”,血管心肺功能受损,引起脑血管意外,以及心肌梗塞,心脏、脑部的伤都有可能引起猝死,临床表现为呼吸骤停和呼吸停止。

现在,年轻人经常熬夜、加班、酗酒、暴饮暴食,不注意休息,出现身心疲劳,也是猝死年轻化的一个因素。

有的专家则认为,猝死没有明显特征,心源性猝死,在医学上讲,主要由6方面引起,低氧血症、休克、低体温、低钾血症、低血糖、酸中毒,而现在年轻人过度劳累而引起的猝死,很多是患有心肌炎所致。为此,出现疲劳,休息是最好的抗疲劳方法。

拯救

听听医生的建议

如何减缓疲劳?专家建议,感到累了,不妨给心放个“假” 。

据宁宗介绍,疲劳会引起亚健康状态,心肌不好,人长期疲劳,处于劳作的状态,抵抗力就会下降,生活作息不规律,引起“三高”,如果运动,就会加重心脏负担,加重心脑血管疾病发作。

宁宗建议,无论哪个行业,都会有工作期和休息期,劳逸结合最关键。成年人一天最少要有6-8小时的休息时间。如果长时间休息不好,再饮用大量的咖啡和各种提神的饮品,也会令身体感到不适。人都有主动休息和被动休息,主动休息就是当身心感到疲劳时,最好给“心”放个假放松一下,如去打打球、和朋友聊聊天、听听音乐和旅游,转移个人注意力,达到放松的效果。被动休息就是躺下来或者趴在桌子上休息,包括晚上的睡眠时间。

其次,要注意体检。猝死的原因,是平时可能太过于关注工作,忽略身体症状,并不是觉得自己熬一下就过去了或者不用去医院就没事了,要定期去医院检查,至少一年一次。通过体检,可以及早发现身体是否存在心脏疾病或高血压、糖尿病、高血脂等问题,及时治疗,才能降低猝死率。

最后,一旦发现自己哪里不舒服,在喝酒、熬夜、加班等方面就要学会控制,最好的方法就是去医院看看。

知识点:

猝死

所谓猝死,一般是指患者在出现病症后一小时内,自然发生、出乎意料的突然死亡。世界卫生组织(WHO)规定:发病后6小时内死亡者为猝死。

猝死主要成因是冠心病、心脏衰竭和遗传性心脏病,患者病发时会心律不正,心脏突然跳得过快、收缩过速,而导致输出血液不足,令脑部和其他身体器官缺氧,心脏同时因停顿而死亡。

猝死的高危因素

过度劳累:经常熬夜人的交感神经和副交感神经处于功能失调的状态;吃饭、作息不规律会引起低糖低钾,电解质紊乱,导致心律不齐,这是引发心源性猝死的重要原因。

肥胖:肥胖人群易发生充血性心力衰竭,有冠心病则容易发生心肌梗死和猝死。

抽烟喝酒:吸烟的人发生心肌梗死的风险是常人的3倍。

三高:高血脂、高血压、高血糖都会损伤血管内皮,引发心肌缺血、心绞痛、心肌梗死等。

压力大:焦虑、高压、惊恐、抑郁等情绪可导致高血压、冠心病等。还会增加心律失常、血管痉挛的风险,甚至诱发猝死。

打呼噜:打鼾是睡眠呼吸暂停综合征的一个征兆,如果“睡眠呼吸暂停”时间一次超过120秒,很可能发生睡眠中猝死。

核心提示

生活中,越来越多的上班一族猝死,这给我们的健康敲响了警钟。

猝死看似不可预防,但从生活习惯、情绪方面作调整,培养良好的生活方式,保持身体健康,就有可能降低猝死的发生几率。

日常我们该如何预防猝死?下面进行详细介绍,一起去看看学学吧!

如何预防

猝死事件的发生?

一级预防:注重日常饮食和锻炼

1、合理调整饮食,少吃盐及腌制食物;2、戒烟限酒;3、保持心情舒畅及情绪稳定;4、避免过度劳累;5、坚持适度体育锻炼。尤其需要注意早晨是心血管疾病的高发期,并不是锻炼身体的最佳时间,最好在下午4-5时或晚饭后2-3小时进行体育锻炼。

二级预防:有病早治,积极治疗高血压、心脏病、糖尿病等疾病。

定期体检是非常关键的,也是非常必要的,一般来说30岁以上的人最好每年做一次体检。了解自己的“身体数字”,让医生告诉您,您的血压、血脂与血糖的情况,以及腰臀比、BMI指数。知道这些数字后,就可根据自身情况抵御心血管疾病的风险。

生命脆弱,生死“无常”。日常生活中我们应该注意饮食清淡,适度运动;避免过度劳累、保持心情舒畅。

猝死的急救方法

当家人出现呼吸或心跳中止症状时,应在10分钟内进行如下抢救:

一、拨打“120”紧急呼救。

二、将患者平卧,背部垫一硬板,颈部上抬,头颈微后仰,促使气道通畅。

三、施术者握拳,以患者的胸骨部下段,做一二次短促有力的叩击。如无反应再重复一二次,经叩击后,常可终止室速,室颤,恢复窦性心律。如无效做下一步处理。

四、立即做全外心脏按压,左手掌置于患者胸骨下1/3处,右手压在其上方,以每分钟100次的速度,用力适度,反复按压,使胸廓上下活动程度3-4厘米,心内剩余含氧血迅速排入动脉使心脑供血,胸廓下陷回弹时,有助于及通气。按压应用力均匀,轻柔,用力过猛,易引起肋骨,胸骨骨折,气胸,血胸,心包积血,骨髓栓塞,内脏破裂等并发症。如无反应,同时进行下一步处理。

五、人工口对口呼吸:一手捏住病人鼻孔,推开下颌,使其口张开,用力吸气后患者口腔紧对密闭,将气吹入患者口腔,以每分钟16-18次的速度,反复进行。如能听到患者呼气声最好。

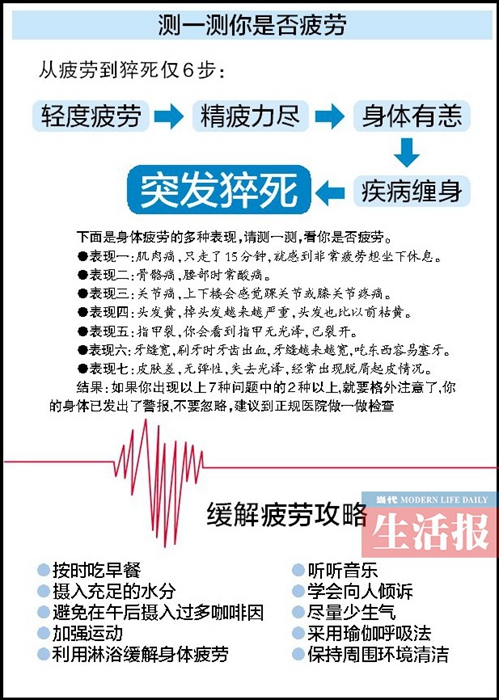

测一测你是否疲劳

从疲劳到猝死仅6步:

轻度疲劳→精疲力尽→身体有恙→疾病缠身→突发猝死

下面是身体疲劳的多种表现,请测一测,看你是否疲劳。

●表现一:肌肉痛,只走了15分钟,就感到非常疲劳想坐下休息。

●表现二:骨骼痛,腰部时常酸痛。

●表现三:关节痛,上下楼会感觉踝关节或膝关节疼痛。

●表现四:头发黄,掉头发越来越严重,头发也比以前枯黄。

●表现五:指甲裂,你会看到指甲无光泽,已裂开。

●表现六:牙缝宽,刷牙时牙齿出血,牙缝越来越宽,吃东西容易塞牙。

●表现七:皮肤差,无弹性,失去光泽,经常出现脱屑起皮情况。

结果:如果你出现以上7种问题中的2种以上,就要格外注意了,你的身体已发出了警报,不要忽略,建议到正规医院做一做检查

缓解疲劳攻略

●按时吃早餐

●摄入充足的水分

●避免在午后摄入过多咖啡因

●加强运动

●利用淋浴缓解身体疲劳

●听听音乐

●学会向人倾诉

●尽量少生气

●采用瑜伽呼吸法

●保持周围环境清洁

来自:院办 蓝飞燕

返回顶部

返回顶部