来源:广西新闻网、宣传科发布时间:2023-02-17编辑:韦娜校对:蓝歆旻审核:韦志福、蓝飞燕点击: 次

▲黄光武在诊室里带教。

在广西医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科诊室里,74岁的返聘专家黄光武教授正仔细地给患者做检查。不一会,他回到座位,一笔一划地写着长串英文单词,边写边读,边读边解释,一旁的医学生认真地聆听着。

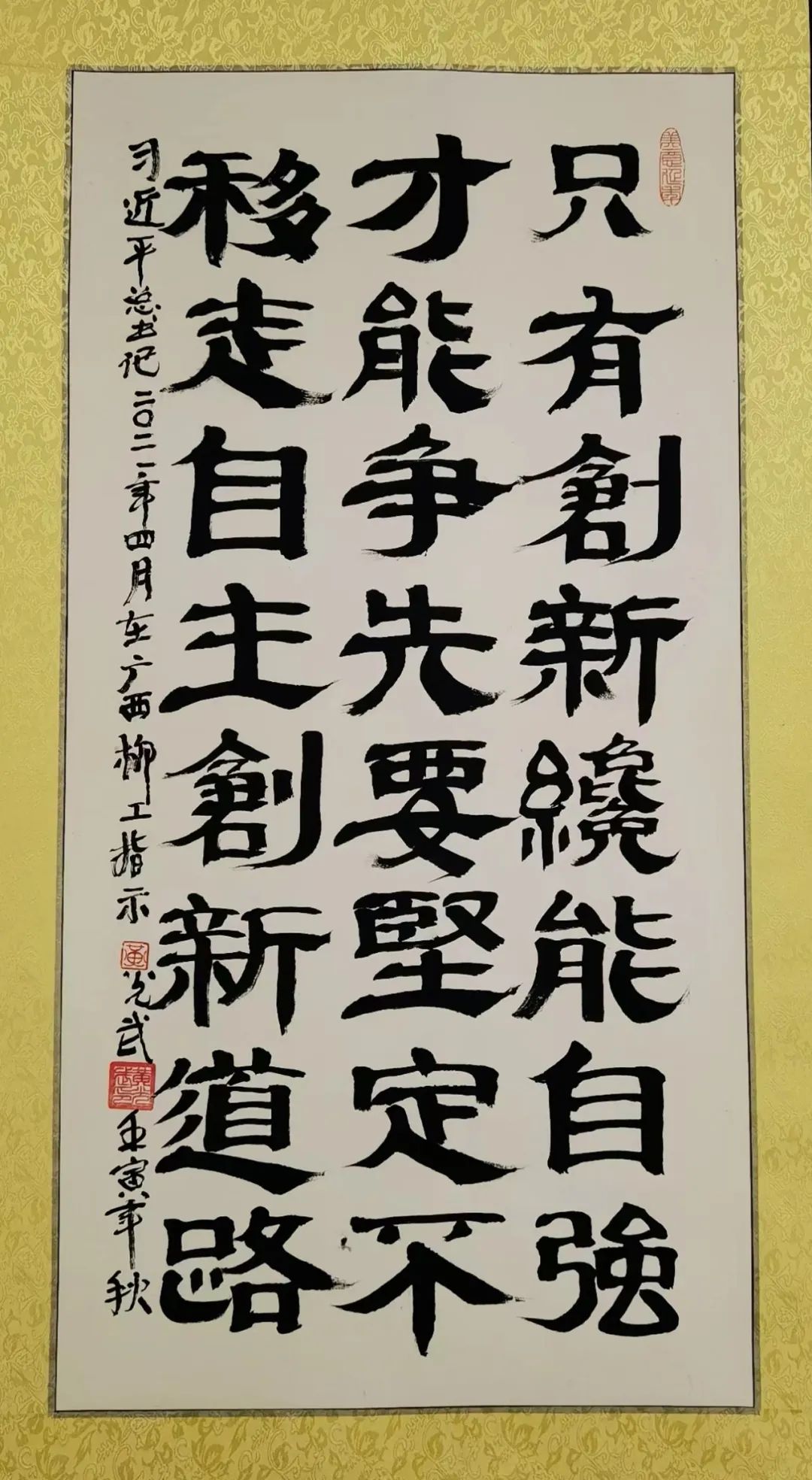

“有人说,医生越老越值钱,那也不一定。我希望能够发挥余热,做健康保护神,让更多人健康、快乐、有尊严地活着。”黄光武从医47年,始终致力于鼻咽癌防治研究,如今已是古稀之年,他仍孜孜不倦地传帮带,协助弟子们一步一步将广西鼻咽癌防治技术冲向世界。

黄光武从小喜欢下象棋,高中时和校医成了棋友。校医见他爱帮忙,也喜欢看医学书籍,便教他一些用药、配药和处理伤口的基础知识。黄光武学以致用,偶尔可以帮同学们处理感冒、发烧、肚子痛等小问题。久而久之,同学们都亲切地叫他“校医仔”。

1969年,黄光武下乡插队。其间,一名女社员被雷击昏,村民乱成一团。黄光武按照农村医生手册,立即做起了人工呼吸,并让人通知卫生院。20多分钟后,卫生院来人抢救,女社员活了过来。

医生长舒口气:“幸亏你们抢救及时、正确,要是再晚20分钟,就难说了。”第二天,公社广播站表扬了黄光武,后来,他被选送去学习做“赤脚医生”。

1971年,国家恢复招收工农兵学员上大学,早就盼着接受专业医学教育的黄光武也报了名。1972年,经过再三争取和严格考察,黄光武考入广西医学院,成为临床医学专业的一名大学生。毕业后,他被分配到耳鼻喉科,成为了名副其实的医生。

刚工作时,由于这块知识在校学习时间短,黄光武对耳鼻喉科没建立起太多兴趣。尽管如此,他在工作中还是乐此不疲地值班、顶班、参加会诊、挑战疑难。逐渐地,他发现学科里有很多可探讨的东西,特别是鼻咽癌领域。

1979年,国家开始恢复外派留学人员,黄光武用自己的实力考取了难得的名额,留学日本。出国前,黄光武深知广西鼻咽癌发病率极高,便想好好学习日本医治头颈部恶性肿瘤的技术。然而,他阴差阳错地跟随了主攻梅尼埃病的专家导师。虽然专业不对口,但他坚信,多学一门新技术,对日后还是有益的。

两年的留学生活很快结束了,回国后,黄光武日思夜想的仍然是如何攻克鼻咽癌以造福家乡人民。

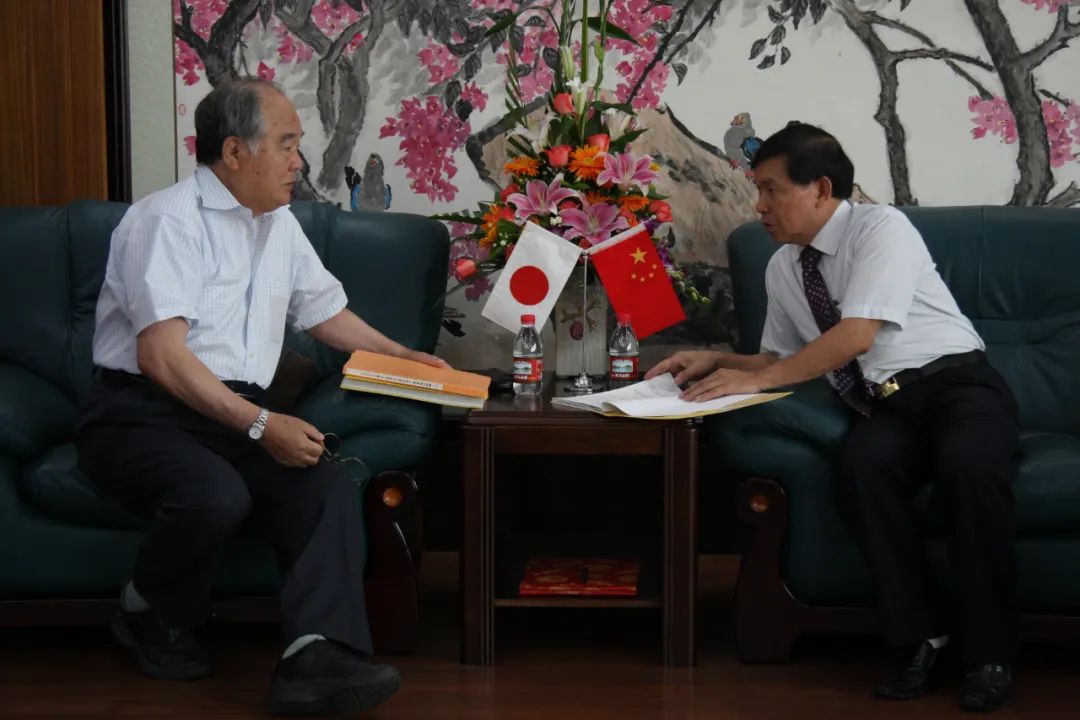

▲黄光武会见日本外宾。

▲黄光武会见日本外宾。

于是,在日本友人的帮助下,1986年,黄光武东渡扶桑与琉球大学签订了以鼻咽癌为主的头颈部恶性肿瘤协作研究意向书。次年,他作为广西医科大学的首席代表第3次赴东瀛,跟随琉球大学的小杉忠诚教授开展头颈部恶性肿瘤与蛋白分解酶及血液的研究。学习期间,他第一次证实了鼻咽癌肿瘤组织含有的激活物类型,提前3年完成协作计划。在学成归国之际,日方还赠送了价值400万日元的科研设备,凭借这套设备,黄光武在广西医科大学创建了鼻咽癌血液研究室……

从此,黄光武便在鼻咽癌领域稳稳地扎下了根。回望这些年,看似人生的每一次抉择,黄光武都“不由自主”,但他锲而不舍,终成大器。

昔日的“赤脚医生”,如今已是鼻咽癌专家。当时,黄光武开展的“广西常见头颈部恶性肿瘤的基础与临床研究”不断取得突破性进展:

他推广鼻咽癌早期诊断,在全国率先运用CT对鼻咽癌诊断进行研究,为鼻咽癌早期诊断和临床分期提供可靠的影像学依据,目前,CT已成为鼻咽癌诊断必须的常规检查;他在国际上首创会咽喉成形的新术式,使肿瘤根治及喉功能保存效果明显优于欧美术式,达到国际领先水平;他对中晚期鼻咽癌采用多种放疗技术,使广西鼻咽癌的5年生存率大幅提高;他构建了完整的头颈部恶性肿瘤防治体系;他在国际上首次发现晚期鼻咽癌的高血小板数、高血小板聚集功能、高凝血纤溶及高纤溶酶原激活物活性的四高现象;他在国内外率先开展鼻咽癌放疗后耳鼻并发症的系列研究……

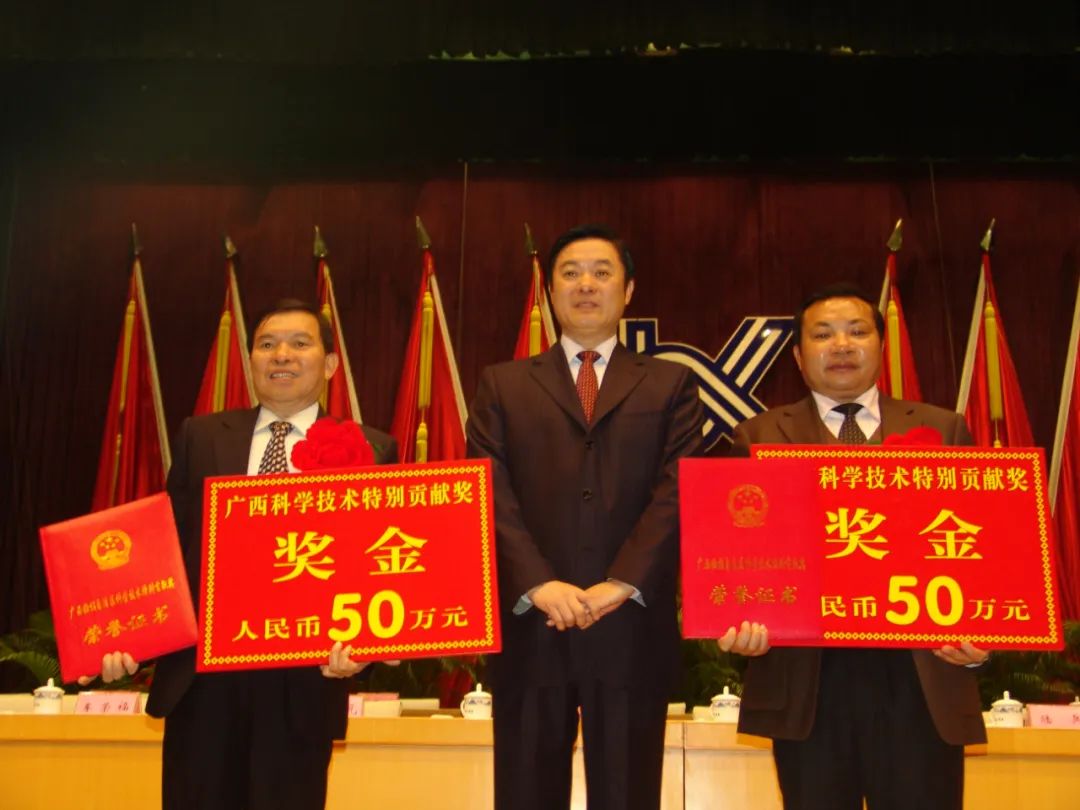

一分耕耘,一分收获。这些年来,黄光武发表了论文、出版了专著,也收获了荣誉和地位——2006年,“广西常见头颈部恶性肿瘤的基础与临床研究”获广西科学技术特别贡献奖。

如今,面对这些辉煌,黄光武却说:“江山代有才人出,现在我的学生们比我更厉害。”

“一枝独秀不是春,万紫千红才是春。”这是黄光武经常挂在嘴边的话。从日本学成归国后,他一路从学科带头人、附属医院院领导升至广西医科大学校长,无论是作为领导、同事还是老师,无论是在临床、教学、科研还是管理领域,他都帮助同事、扶持后辈、传授学生,努力让学校、医院、学生都走得更远。

他心胸宽广,在论文署名中,从不计较排名先后,在他的影响下,科室越来越团结。一位年轻的同事想从人工耳蜗方向转向鼻咽癌研究,有人对黄光武说“一山不容二虎”,而他却置若罔闻,欣然应允。后来,两人分别从事的早期诊疗研究与化疗并发症研究互为补充,相得益彰,鼻咽癌学科发展得越来越好。

“眼光决定思路,思路决定出路。”黄光武不仅积极向国内一流医院、一流大学学习经验,还积极对接国外,真正做到“走出去”“引进来”。他重沟通、聚人心,主导附属医院、大学进行了一系列改革,当年的广西医科大学第一附属医院已然成为广西医疗行业的领跑者,广西医科大学也成了医学教育的龙头,取得了广西医学教育的多个“第一”。

黄光武也非常热爱学生,致力于传道受业,常常跟学生讲述他的临床小故事。一次,那坡县一位农妇因喉咙异物感来到了黄光武的诊室。农妇表示,她3个月内跑了十几家医院,花了几千元钱,总查不出原因。于是,黄光武给她做了十分细致的检查。

“她为什么很多医院都看不好?耳鼻喉这个学科有个特点,那几个器官要靠光照、靠东西撑开才看得见,看得见就有,看不见就没有,要下诊断,就一定要看。所以,医学生的基本功一定要打牢。”黄光武说,这名农妇咽部比较敏感,他也费了好大功夫,最终通过间接喉镜,才看清了一条深绿色长长的东西——蚂蟥。黄光武让农妇吸入乙醚,农妇和蚂蟥都被麻醉了,在蚂蟥叮咬松懈的那一瞬间迅速将它拉出来。“对病例要有一追到底的精神。”

这些年来,黄光武带了一批又一批的学生,还把不少学生送去日本深造,也帮助学生与瑞士、美国等建立起了合作关系。其中,黄光武的学生、广西医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科张哲教授颇有建树,其鼻咽癌研究成果登上了高水平的国际期刊《自然-通讯》。

“看到学生们茁壮成长,看着广西鼻咽癌研究逐步冲向世界,我很欣慰。”黄光武说。

返回顶部

返回顶部