来源:南国早报、《生死门口的觉察》、宣传科发布时间:2023-02-17编辑:韦娜校对:何梦莹审核:韦志福、蓝飞燕点击: 次

上午8时前,广西医科大学第一附属医院早已人来人往。在步履匆匆的上班医护人员中,总能看到一位满头白发、精神矍铄、从容不迫、步伐稳健的老者,就连刚入职的新员工都能感受到——他,不一般。

这位80岁的肝胆外科教授彭民浩,是“终身教授”“白求恩医师奖”“中国医师奖”荣誉获得者,是广西外科领域的泰斗级人物,被誉为“广西肝移植第一人”。他说:“这辈子,为病人而活。能够把病人从死亡线上抢救回来,就感到很幸福。”

上世纪70年代,彭民浩分配在广西一个偏僻的乡镇卫生院做外科医生,那时,他才刚毕业三年。一天,卫生院里来了一个大出血的孕妇,人已休克,亟需手术,可当时产科医生却病倒了。

情急无奈之下,在病人家属一片哭天抢地的慌乱之中,从没做过此类手术的彭民浩硬着头皮操刀上阵。

几十年过去了,彭民浩还清楚记得,当时是圩日,他一边找人献血,一边准备输血,一边进行手术。最终,年轻的彭民浩竭尽全力,把孕妇救活了。

彭民浩说,这手术在现在看来,简直是不可想象、不可思议的,怎么可能跨专科呢?如果病人死了该怎么办?当时自己才20多岁,也不知道哪里来的勇气,或许是被家属期盼的眼神所打动,或许是一名医者的悲天悯人的情怀在驱使。

这是彭民浩早期拿起手术刀惊心动魄的一次生死之战。这一次,初生牛犊不怕虎的他成功完成了一次近乎不可能完成的手术,把一个一只脚已踏入鬼门关的农村妇女给救了回来。作为医生,这次经历让他难以忘怀,救人这一天职在他心中埋下了深深的种子。

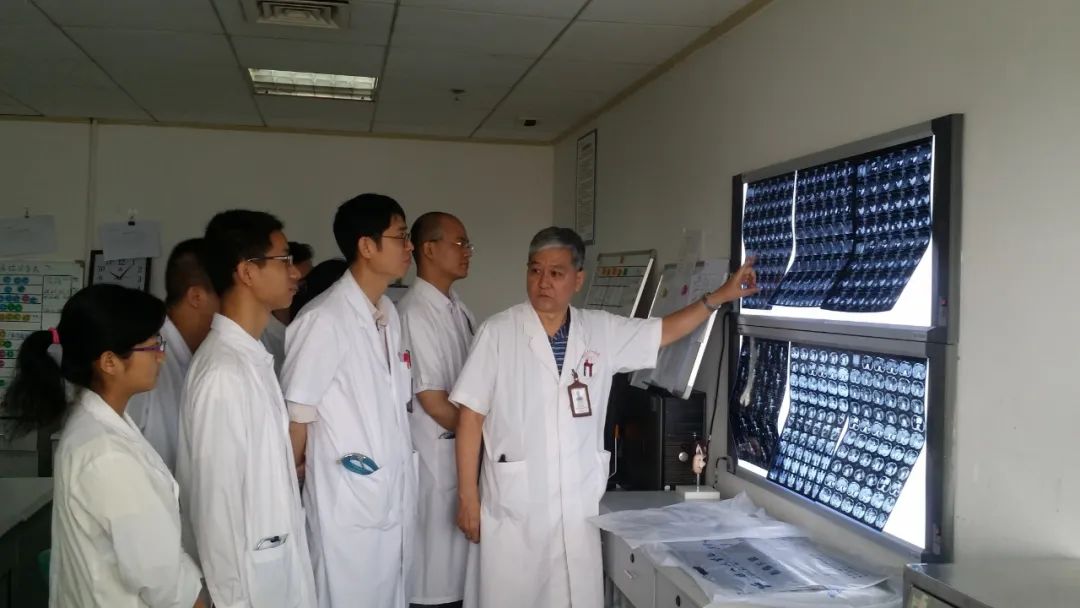

▲彭民浩在带教(资料图片)。

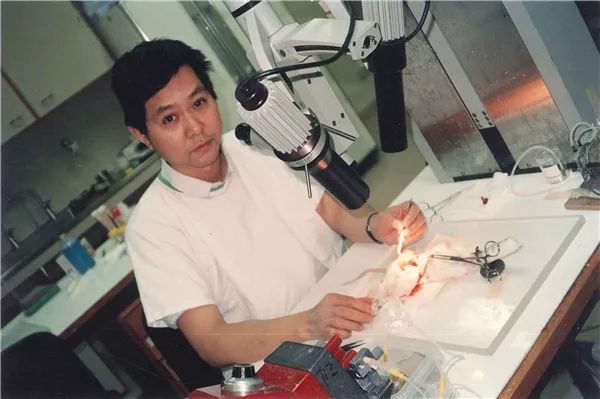

彭民浩在最初工作的几年间,看到很多老百姓因肝病、肝硬化大口吐血却束手无策,心里非常着急。于是,他立志主攻肝胆外科。外出进修学习回来,他又不满足,因为想挽救终末期肝病患者,只能去摘外科手术的“皇冠”——肝移植,这在上世纪九十年代的中国尚是一片空白。“我要摘下这顶皇冠。”

然而,彭民浩求学时期学的是俄语,要学新技术,就得重新学英语。他以41岁的“高龄”从零开始学英语,常常在公交车上背单词,也常常学习到凌晨一两点。48岁,他参加英语考试。作为考场上年纪最大的考生,他戴着老花镜完成考试。50岁,彭民浩远赴澳大利亚进修,最终带回了当时最尖端的肝移植技术。

从澳大利亚回国后,作为指挥员又是战斗员的彭民浩便开始组织建立动物实验模型。也只有二十多年前彭民浩的学生们才知道,这位“广西肝移植第一人”当了几个月的“养猪倌”。

“3个月的时间,我们养了100头猪。每一头做完肝移植手术的实验猪,必须活过一个礼拜,否则我们不上临床。”为了找到好的实验体,彭民浩托人买猪,跟学生们搭猪棚。每天,大家除了要做常规临床手术,还要抽时间开展课题攻关——为猪做肝移植手术。经过30多次的动物实验,最终获得了成功。

如今,彭民浩撒下的这颗种子已枝繁叶茂,肝移植技术在广西已经普及,他操刀的肝移植病人,最长的已经存活了22年。

过去,面对终末期肝病的病人,医生通常只能说回家去吧,吃点好的。“作为一个医生,嘴里说出这句话,心里很痛,因为自己毫无办法,内心非常愧疚。”彭民浩说,现在有更多技术可以帮助这些病人,看着病理报告上显示已找不到癌细胞,“真是觉得幸福,心里甜啊”。

他也鼓励后辈们:“我们这代人完成了‘别人能做、我们不能做’的事,希望年轻人接过接力棒,做到‘别人不能做、我们也能做’的事,勇攀医学高峰。”

去年9月,92岁的崔爷爷胆结石发作,他患有高血压、糖尿病,心脏还放了支架。被疼痛折磨的崔爷爷恳请医生:“能不能再帮我延长一个月的生命,我想亲眼看到党的二十大召开。”

胆结石手术本不难,只是叠加了高龄和多种基础疾病,难度系数就直线上升。最终,主刀医生确定为彭民浩,听到这个名字,家属表示“相当于吃下一颗定心丸”。

同为高龄老人,彭民浩宝刀不老,奋战在无影灯下,约2个小时,这场术者和患者年龄加起来共172岁的手术顺利完成,一颗鹌鹑蛋大小的胆结石被取了出来。经过几天精心护理,崔爷爷恢复良好。

80岁操刀外科手术,彭民浩的职业状态让许多人敬佩。每天早上8时,他准时出现在病房里,带着团队的年轻医生查房,讨论疑难病例,有难度大的手术,他就亲自上台。

做手术别的不说,最基本的考验就是“站”功。十几年前,彭民浩就曾站过一台长达16小时的手术。同时,还要进行高精度的手术操作。可谓是体力和脑力的双重考验。

为了让自己的身体状态能持续适应高强度的手术,几十年来,彭民浩有自己的一套锻炼方式——勤练哑铃,锻炼手臂力量;走走南湖,加强下肢体能;上手术前做50次下蹲运动……

作为彭民浩的学生,崔爷爷的主诊医师苏铭副教授已是独当一面的中坚力量,但在他心里,彭老师始终是外科医生的最高境界,这位老人的一生都充满励志、热血,“太燃了”。

▲彭民浩荣获中国医师奖。

有人说,他是“冷血动物”。彭民浩说,生死关头,惊慌失措或和颜悦色,都不是一个外科医生要做的事。“别人看我面无表情,其实我内心早已澎湃万千,关乎生死,作为一名主刀医师怎能不考虑清楚、考虑周全?”

有人说,他是“定海神针”。一次次急救电话打来,彭民浩总是说:把血压住,等我过来。一句话,事情就稳住了。这是一名久经沙场老将的分量。彭民浩说,遇到困难要我上,我就上,但年轻人也有他们自己的担当,得充分信任他们,不去指手画脚。

有人说,他有点“纠结”。曾经,彭民浩就为一个巨大良性肿瘤长在肝后的患者两天睡不着觉:如何切除?大出血怎么办?方案1、方案2、方案3……他还常常怀有内疚感,下台之后心里会想:会不会另一种方式更好?

有人说,他是“火眼金睛”。前不久,科室收治一名疑似胆囊炎患者。彭民浩一看便说:“这不是胆囊炎,是新冠,赶快做CT。”他表示,患者症状不完全能用胆囊炎解释,如果把新冠作为全身性疾病来看待,问题就能想通了。“作为医生,嗅觉要灵敏,新事物要沉在脑海里,要找到矛盾的关键所在。”

▲彭民浩带年轻医护人员查房。

也有人说,家有一老,如有一宝,他就是“一附院的宝”。这些年来,他一直为病人而活,治病救人,为学生而活,教书育人,从没停下前进的脚步。彭民浩说,治病救人,我乐在其中,这辈子,能做到自己喜欢的事就足够了,只要身体还允许,病人还需要,他就继续干下去,“把学生们都教会了,今后挂刀就了无遗憾了”。

生命的舞蹈呀,只要是我们喜欢的,就可以一直跳到生命的尽头。

返回顶部

返回顶部